NOTICIAS DE MEDELLIN

Noticias de hoy en Medellín: la capital latina del gota a gota

De los pagadiarios colombianos que operan en el exterior se sabe que el gobierno de Nayib Bukele les declaró la guerra y desde julio ha deportado a más de un centenar de El Salvador.

Se sabe que en Guatemala son perseguidos sin tregua por las autoridades, y que solo este año han capturado a 100 de ellos.

También se conocen desde hace varios años las crónicas judiciales que llegan desde México, Brasil y Chile y dan cuenta de sangrientos crímenes en contra de prestamistas colombianos en medio de ajustes de cuentas.

Pero lo que no se sabe, o se sabe poco, es cómo fue que los colombianos, específicamente desde Medellín, se lanzaron a la conquista internacional de las rentas ilegales de usura.

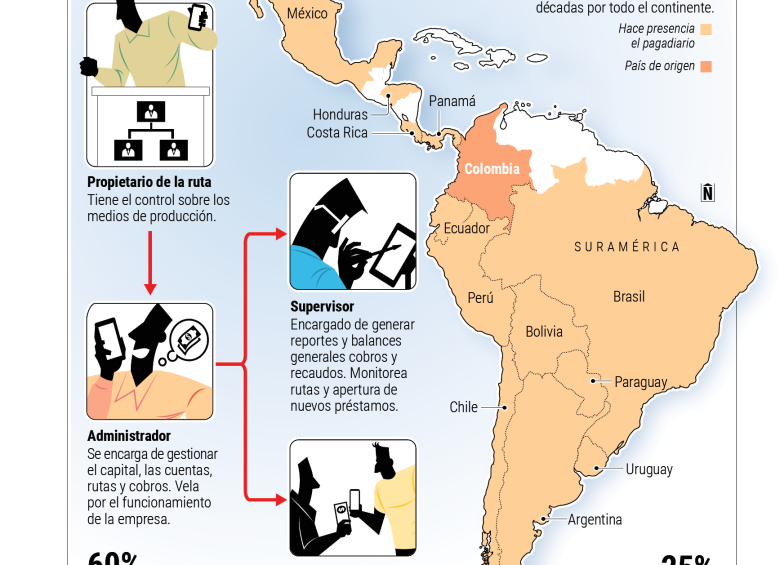

Y es que durante las últimas dos décadas, Medellín terminó convirtiéndose en el nodo de una red de pagadiarios que ha penetrado las fronteras de por los menos 13 de los 20 países de América Latina.

En una lucrativa operación alimentada por la pobreza, la informalidad y las barreras de acceso al crédito que aún se mantienen para el grueso de la población, cobradores de acento paisa recorren las calles de las principales ciudades del continente otorgando préstamos por fuera de la legalidad, a intereses mensuales que oscilan entre el 20% y el 25%.

Pese a que el fenómeno desde hace mucho tiempo hace parte del paisaje cotidiano en la región, una investigación de una antropóloga colombiana, que por más de una década viene estudiando dicha actividad, sacó a flote nuevos detalles de un intrincado engranaje que cada vez se muestra más complejo.

En una travesía que comienza en pueblos de Antioquia y el Eje Cafetero, esta red del gota a gota ha anclado sus raíces en Medellín y de ahí se ha lanzado a la conquista del continente en una telaraña que hoy abarca países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Honduras, México, Paraguay y Uruguay.

Laura Falla Mejía, autora de la investigación, en la que hoy sigue avanzando como integrante del programa de doctorado en Sociología de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, explica que a diferencia de lo que suele creerse a primera vista, el universo del pagadiario está lejos de reducirse a la imagen del prestamista clandestino que hace parte de una organización criminal, representado comunmente en las series de televisión y el cine.

Además de variar en sus métodos, motivaciones y alcances, cada integrante de la red hace que la misma sea muy amplia y no pueda considerarse como algo unificado y homogéneo.

“Estas redes empezaron a formarse porque en América Latina la mayor parte de las personas, más o menos el 70% de la población, aún vive en la informalidad, y esa condición ha sido el motor y la principal razón por la que los pagadiarios han tenido tanta visibilidad, pero han logrado también su objetivo”, apunta la antropóloga, que de acuerdo con sus pesquisas ha concluido que por lo menos 6 de cada 10 prestamistas que integran esas redes en el continente son de origen antioqueño.

Tras el origen del fenómeno

Laura cuenta que el primer contacto que logró tener con un pagadiario ocurrió hace más de una década, en 2011, en Lima, Perú, en donde empezó a hacer un trabajo de campo para entender cómo funcionaba ese tipo de préstamos en la capital de Perú.

En aquel momento, recuerda, comenzó a darse cuenta de que muchos de quienes ejercían esa actividad en calidad de cobradores en ese país eran colombianos, sobre todo provenientes de Medellín.

“Hasta ese momento no sabía absolutamente nada de lo que significaba el pagadiario, no tenía conocimientos de cuáles eran las dimensiones reales del fenómeno. Pero me interesó mucho, porque evidentemente estamos hablando de colombianos haciendo grandes préstamos de dinero a un interés muy alto por fuera del país”, explica la investigadora.

Esas primeras pesquisas, añade, sirvieron de base para su primera investigación, con la que obtuvo su título de antropóloga y en la que recabó los primeros datos de cómo funcionaba ese universo.

A raíz de los fuertes lazos que detectó tenía esa red de préstamos con Medellín, el segundo paso fue viajar a la capital antioqueña para profundizar en las razones de esa situación.

“Llegué a Medellín a recoger unos datos que me hacían falta para entender cómo era que funcionaba el pagadiario. La idea general de ese primer trabajo, que fue un trabajo etnográfico, era presentar cómo era el funcionamiento del pagadiario. En ese entonces llegué a varias conclusiones, muy generales”, señala Falla.

Según explica la antropóloga, la primera conclusión que pudo documentar fue que, a diferencia de lo que desde un vistazo general se puede pensar, hay varios perfiles y tipos de pagadiarios, no todos necesariamente vinculados al crimen organizado.

Además del pagadiario tradicional, al que suelen acudir las personas del común en busca de préstamos de cuantías pequeñas, también hay otro perfil de prestamistas al que ella denominó “pagadiarios de mediano alcance”, vinculadas a empresas medianas que logran acumular capitales más grandes.

Según explica, en este último perfil, dichas empresas son interesantes porque, al darse cuenta de la alta rentabilidad de su negocio, han logrado traspasar las fronteras nacionales y han pisado con fuerza en países como Ecuador, Perú y Chile.

Además de este tipo, Falla añade que también logró detectar los pagadarios que podrían clasificarse cómo de “largo alcance” que están vinculados a organizaciones criminales, principalmente provenientes de Medellín.

A diferencia de los dos primeros perfiles, en el caso de estas organizaciones, los préstamos también estaban estrechamente vinculadas a otras formas económicas empleadas en este mundo, como la extorsión, las vacunas y el narcotráfico en general.

Con base en estos tres perfiles, Falla advierte que otra conclusión que salió a flote era que cada tipo de pagadiario tenía una organización del trabajo diferente.

Por ejemplo, mientras en el pagadiario tradicional o de corto alcance el mismo dueño del capital era la persona que terminaba prestando el dinero, en el pagadiario de mediano alcance se podía encontrar que el dueño del capital no era la misma persona que administraba el dinero o supervisaba cómo se ejecutaban los préstamos.

Asimismo, en el caso del pagadiario de largo alcance, se volvía mucho más probable encontrar personas con un historial delictivo amplio y ocupadas en funciones como extorsionar y cobrar al mismo tiempo.

En El Salvador, por ejemplo, del grupo desmantelado conformado por más de 60 personas capturadas por el gobierno Bukele, la mayoría de los integrantes habían sido militares en Colombia y utilizaban organigrama. Estaban los administradores, que eran los que contaban el dinero y luego lo distribuían por cuentas en bancarias ilegales desde donde partían los giros hacia el exterior; y estaban los reclutadores, que ofrecían plata a nombre de “microfinancieras” y luego también se encargaban de “apretar” a los que no pagaban a tiempo.

Todos estos elementos, explica la investigadora, quedaron condensados en una investigación etnográfica que culminó en 2016 y que fue el punto de partida para una profundización posterior, cuyos resultados fueron publicados en 2022.

En este segundo ejercicio, Falla llegó a Brasil y como investigadora de maestría de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, analizó el fenómeno a la luz de la teoría de redes y entrevistó a una red de cobradores de pagadiario con sede en ese país, que en su mayoría terminaron siendo también de origen antioqueño.

Con base en esas pesquisas, la investigadora pudo dar con más luces sobre cómo esa red se expandió, encontrando que muchos de los pagadiarios de Brasil habían llegado desde Medellín y su presencia allí obedecía a una reciente expansión de dichas empresas.

En una reacción en cadena, muchos de los prestamistas entrevistados contaron cómo iniciaron su actividad otorgando créditos a familiares y conocidos y luego, gracias al potencial y la rentabilidad de esa actividad, fueron creciendo progresivamente hasta terminar en Brasil.

“Muchas de las personas que entrevisté no tenían un historial delictivo, pero muchas de ellas sí habían trabajado durante toda su vida en la informalidad y para esas personas trabajar como pagadiario era un trabajo como cualquier otro. Eso no quiere decir que yo desconozca que es un fenómeno muy violento en algunos casos y que, además, buena parte del capital que está ahí pasa por un lavado de activos muy grande”, dice Falla.

Otra variable importante, añade la antropóloga, es que gran parte de las redes que hacen presencia en Brasil y otros países del continente están estrechamente ligadas a una expansión que sufrió esa actividad hace una década y media, que se vincula con la crisis del dólar de 2008 y el florecimiento de muchas pirámides financieras, que también se dio en esa época.

“Junto con todos estos fenómenos económicos adicionales, el pagadiario encontró el espacio para su crecimiento. Estamos hablando de que en 2008 el fenómeno no solo consiguió expandirse a la ciudad de Medellín, sino también a otras ciudades como Bogotá y Cali”, cuenta la investigadora.

A propósito de esa expansión, Falla añade que aún son muchos los cabos que deben atarse para seguir armando el rompecabezas detrás del fenómeno, como, por ejemplo, qué variables explican que dicho mercado siga siendo tan grande y, pese a estar en la frontera de la legalidad, sea tan aceptado socialmente.

Sobre esta última condición, la antropóloga apunta que el interrogante de fondo es por qué en todo Latinoamérica sigue siendo un común denominador los altos niveles de informalidad; una realidad que se asocia, por un lado, a los motivos detrás de quienes ven en el pagadiario la forma más expedita de acceder a financiamiento, y, por otro, a las razones que llevan a muchos a ver en esas redes una fuente de empleo en la cual realizarse.

Tal como ocurrió en la década de 1980 con el narcotráfico, Falla plantea en su investigación que dicho mundo termina siendo una oportunidad para que personas marginadas puedan acumular riquezas.

”Tanto para las personas que prestan dinero como para quienes quieren convertirse en cobradores, todo está relacionado con el contexto social e histórico en el que estamos inmersos, en donde las ideas acerca de lo que es legal, ilegal, informal, son totalmente grises, nubladas, no hay un límite”, señala Falla.

De los pagadiarios colombianos que operan en el exterior se sabe que el gobierno de Nayib Bukele les declaró la guerra y desde julio ha deportado a más de un centenar de El Salvador. Se sabe que en Guatemala son perseguidos sin tregua por las autoridades, y que solo este año han capturado a 100 de ellos.

También se conocen desde hace varios años las crónicas judiciales que llegan desde México, Brasil y Chile y dan cuenta de sangrientos crímenes en contra de prestamistas colombianos en medio de ajustes de cuentas.

Pero lo que no se sabe, o se sabe poco, es cómo fue que los colombianos, específicamente desde Medellín, se lanzaron a la conquista internacional de las rentas ilegales de usura.

Y es que durante las últimas dos décadas, Medellín terminó convirtiéndose en el nodo de una red de pagadiarios que ha penetrado las fronteras de por los menos 13 de los 20 países de América Latina.

En una lucrativa operación alimentada por la pobreza, la informalidad y las barreras de acceso al crédito que aún se mantienen para el grueso de la población, cobradores de acento paisa recorren las calles de las principales ciudades del continente otorgando préstamos por fuera de la legalidad, a intereses mensuales que oscilan entre el 20% y el 25%.

Pese a que el fenómeno desde hace mucho tiempo hace parte del paisaje cotidiano en la región, una investigación de una antropóloga colombiana, que por más de una década viene estudiando dicha actividad, sacó a flote nuevos detalles de un intrincado engranaje que cada vez se muestra más complejo.

En una travesía que comienza en pueblos de Antioquia y el Eje Cafetero, esta red del gota a gota ha anclado sus raíces en Medellín y de ahí se ha lanzado a la conquista del continente en una telaraña que hoy abarca países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Honduras, México, Paraguay y Uruguay.

Laura Falla Mejía, autora de la investigación, en la que hoy sigue avanzando como integrante del programa de doctorado en Sociología de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, explica que a diferencia de lo que suele creerse a primera vista, el universo del pagadiario está lejos de reducirse a la imagen del prestamista clandestino que hace parte de una organización criminal, representado comunmente en las series de televisión y el cine.

Además de variar en sus métodos, motivaciones y alcances, cada integrante de la red hace que la misma sea muy amplia y no pueda considerarse como algo unificado y homogéneo.

“Estas redes empezaron a formarse porque en América Latina la mayor parte de las personas, más o menos el 70% de la población, aún vive en la informalidad, y esa condición ha sido el motor y la principal razón por la que los pagadiarios han tenido tanta visibilidad, pero han logrado también su objetivo”, apunta la antropóloga, que de acuerdo con sus pesquisas ha concluido que por lo menos 6 de cada 10 prestamistas que integran esas redes en el continente son de origen antioqueño.

Tras el origen del fenómeno

Laura cuenta que el primer contacto que logró tener con un pagadiario ocurrió hace más de una década, en 2011, en Lima, Perú, en donde empezó a hacer un trabajo de campo para entender cómo funcionaba ese tipo de préstamos en la capital de Perú.

En aquel momento, recuerda, comenzó a darse cuenta de que muchos de quienes ejercían esa actividad en calidad de cobradores en ese país eran colombianos, sobre todo provenientes de Medellín.

“Hasta ese momento no sabía absolutamente nada de lo que significaba el pagadiario, no tenía conocimientos de cuáles eran las dimensiones reales del fenómeno. Pero me interesó mucho, porque evidentemente estamos hablando de colombianos haciendo grandes préstamos de dinero a un interés muy alto por fuera del país”, explica la investigadora.

Esas primeras pesquisas, añade, sirvieron de base para su primera investigación, con la que obtuvo su título de antropóloga y en la que recabó los primeros datos de cómo funcionaba ese universo.

A raíz de los fuertes lazos que detectó tenía esa red de préstamos con Medellín, el segundo paso fue viajar a la capital antioqueña para profundizar en las razones de esa situación.

“Llegué a Medellín a recoger unos datos que me hacían falta para entender cómo era que funcionaba el pagadiario. La idea general de ese primer trabajo, que fue un trabajo etnográfico, era presentar cómo era el funcionamiento del pagadiario. En ese entonces llegué a varias conclusiones, muy generales”, señala Falla.

Según explica la antropóloga, la primera conclusión que pudo documentar fue que, a diferencia de lo que desde un vistazo general se puede pensar, hay varios perfiles y tipos de pagadiarios, no todos necesariamente vinculados al crimen organizado.

Además del pagadiario tradicional, al que suelen acudir las personas del común en busca de préstamos de cuantías pequeñas, también hay otro perfil de prestamistas al que ella denominó “pagadiarios de mediano alcance”, vinculadas a empresas medianas que logran acumular capitales más grandes.

Según explica, en este último perfil, dichas empresas son interesantes porque, al darse cuenta de la alta rentabilidad de su negocio, han logrado traspasar las fronteras nacionales y han pisado con fuerza en países como Ecuador, Perú y Chile.

Además de este tipo, Falla añade que también logró detectar los pagadarios que podrían clasificarse cómo de “largo alcance” que están vinculados a organizaciones criminales, principalmente provenientes de Medellín.

A diferencia de los dos primeros perfiles, en el caso de estas organizaciones, los préstamos también estaban estrechamente vinculadas a otras formas económicas empleadas en este mundo, como la extorsión, las vacunas y el narcotráfico en general.

Con base en estos tres perfiles, Falla advierte que otra conclusión que salió a flote era que cada tipo de pagadiario tenía una organización del trabajo diferente.

Por ejemplo, mientras en el pagadiario tradicional o de corto alcance el mismo dueño del capital era la persona que terminaba prestando el dinero, en el pagadiario de mediano alcance se podía encontrar que el dueño del capital no era la misma persona que administraba el dinero o supervisaba cómo se ejecutaban los préstamos.

Asimismo, en el caso del pagadiario de largo alcance, se volvía mucho más probable encontrar personas con un historial delictivo amplio y ocupadas en funciones como extorsionar y cobrar al mismo tiempo.

En El Salvador, por ejemplo, del grupo desmantelado conformado por más de 60 personas capturadas por el gobierno Bukele, la mayoría de los integrantes habían sido militares en Colombia y utilizaban organigrama. Estaban los administradores, que eran los que contaban el dinero y luego lo distribuían por cuentas en bancarias ilegales desde donde partían los giros hacia el exterior; y estaban los reclutadores, que ofrecían plata a nombre de “microfinancieras” y luego también se encargaban de “apretar” a los que no pagaban a tiempo.

Todos estos elementos, explica la investigadora, quedaron condensados en una investigación etnográfica que culminó en 2016 y que fue el punto de partida para una profundización posterior, cuyos resultados fueron publicados en 2022.

En este segundo ejercicio, Falla llegó a Brasil y como investigadora de maestría de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, analizó el fenómeno a la luz de la teoría de redes y entrevistó a una red de cobradores de pagadiario con sede en ese país, que en su mayoría terminaron siendo también de origen antioqueño.

Con base en esas pesquisas, la investigadora pudo dar con más luces sobre cómo esa red se expandió, encontrando que muchos de los pagadiarios de Brasil habían llegado desde Medellín y su presencia allí obedecía a una reciente expansión de dichas empresas.

En una reacción en cadena, muchos de los prestamistas entrevistados contaron cómo iniciaron su actividad otorgando créditos a familiares y conocidos y luego, gracias al potencial y la rentabilidad de esa actividad, fueron creciendo progresivamente hasta terminar en Brasil.

“Muchas de las personas que entrevisté no tenían un historial delictivo, pero muchas de ellas sí habían trabajado durante toda su vida en la informalidad y para esas personas trabajar como pagadiario era un trabajo como cualquier otro. Eso no quiere decir que yo desconozca que es un fenómeno muy violento en algunos casos y que, además, buena parte del capital que está ahí pasa por un lavado de activos muy grande”, dice Falla.

Otra variable importante, añade la antropóloga, es que gran parte de las redes que hacen presencia en Brasil y otros países del continente están estrechamente ligadas a una expansión que sufrió esa actividad hace una década y media, que se vincula con la crisis del dólar de 2008 y el florecimiento de muchas pirámides financieras, que también se dio en esa época.

“Junto con todos estos fenómenos económicos adicionales, el pagadiario encontró el espacio para su crecimiento. Estamos hablando de que en 2008 el fenómeno no solo consiguió expandirse a la ciudad de Medellín, sino también a otras ciudades como Bogotá y Cali”, cuenta la investigadora.

A propósito de esa expansión, Falla añade que aún son muchos los cabos que deben atarse para seguir armando el rompecabezas detrás del fenómeno, como, por ejemplo, qué variables explican que dicho mercado siga siendo tan grande y, pese a estar en la frontera de la legalidad, sea tan aceptado socialmente.

Sobre esta última condición, la antropóloga apunta que el interrogante de fondo es por qué en todo Latinoamérica sigue siendo un común denominador los altos niveles de informalidad; una realidad que se asocia, por un lado, a los motivos detrás de quienes ven en el pagadiario la forma más expedita de acceder a financiamiento, y, por otro, a las razones que llevan a muchos a ver en esas redes una fuente de empleo en la cual realizarse.

Tal como ocurrió en la década de 1980 con el narcotráfico, Falla plantea en su investigación que dicho mundo termina siendo una oportunidad para que personas marginadas puedan acumular riquezas.

”Tanto para las personas que prestan dinero como para quienes quieren convertirse en cobradores, todo está relacionado con el contexto social e histórico en el que estamos inmersos, en donde las ideas acerca de lo que es legal, ilegal, informal, son totalmente grises, nubladas, no hay un límite”, señala Falla.

La informalidad, una problemática que sigue predominando en Medellín

De acuerdo con los últimos informes del Dane, si bien Medellín y su área metropolitana tienen una de las tasas de desocupación más bajas del país, con un 8,6% con corte a julio pasado (el promedio nacional para las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas estaba en 10,1%), la ciudad sigue registrando altos niveles de informalidad.

De acuerdo también con las mediciones del Dane, realizadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2018, en el Valle de Aburrá el 40,1% de la población ocupada estaba en la informalidad, lo que representa solamente un punto menos en comparación con el dato registrado en 2005, cuando fue del 41,1%.

Si bien dicho dato es menor también al promedio nacional (ciudades como Sincelejo, Valledupar, Cúcuta, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Montería y Cartagena tienen registros que superan el 60%), el mismo da cuenta de un problema estructural que debe resolverse.

De igual forma, tal como lo alertó el programa Medellín Cómo Vamos en su último Informe de Calidad de Vida, otro problema del Aburrá es el desempleo juvenil, que en 2021 fue el segundo más alto del país, con una tasa del 25,4%. La única región que superaba a Medellín era el área metropolitana de Cali, con una tasa del 25,5%.

“En el corto plazo, se señala la reducción de ingresos y servicios básicos, así como la desmejora del bienestar emocional, pero el largo plazo puede generar efectos persistentes en toda la trayectoria laboral, impacto en la productividad y generando relaciones laborales de mala calidad”, alertó el programa en su informe, haciendo un llamado para emprender acciones de fondo que ayuden a revertir esa situación.Playvolume

Tomado de el: El Colombiano

NOTICIAS DE MEDELLIN

Estos son los mejores colegios de Medellín 2024

En Antioquia los tres primeros puestos se ubicaron en el Oriente y Medellín.

Uno de los objetivos de las Pruebas Saber del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, es justamente medir la calidad de la educación media y las capacidades cognitivas con las que se gradúan los estudiantes del grado 11 en todas las instituciones del país, sin excepción.

En todas ellas, el Icfes asigna un porcentaje a las preguntas y concluye un puntaje individual y otro de la institución educativa como tal.

Así las cosas, el Instituto para la Evaluación de la Educación publicó sus resultados de las Pruebas Saber 2023, con la que dejó las instituciones educativas con mejores resultados a nivel nacional.

Colegios privados

| Colegio | Puntaje global – Icfes |

| Corazonista Medellín | 356 |

| San Ignacio de Loyola | 349 |

| Comunidad Colegio de Jesús María | 338 |

| Institución Musical Diego Echavarría | 334 |

| Colegio Sapiencia | 334 |

| Institución Jorge Robledo | 328 |

| Colegio de la Compañía de María | 327 |

| Colegio Calasanz | 327 |

| Colegio San José de las Vegas | 327 |

| Colegio Campestre la Colina | 324 |

Colegios públicos

| Colegio | Puntaje global – Icfes |

| I.E. Sor Juana Inés de la Cruz | 312 |

| I.E. José María Bernal | 301 |

| I.E. Santa Teresa | 301 |

| I.E. Lucrecio Jaramillo Vélez | 299 |

NOTICIAS DE MEDELLIN

En un 37 % se redujo el delito de hurto por engaño en Medellín

El hurto por engaño registró un descenso de casos en Medellín. En enero de 2023, el Sistema Informativo para la Seguridad y Convivencia (SISC) reportó 99 hechos mientras que en enero de 2024 esta cifra pasó a 62, lo que refleja una disminución del 37 %.

Un episodio reciente, que llama la atención de las autoridades, dio cuenta de la incidencia de este delito en el Centro de la capital antioqueña.

Personal encargado del monitoreo de las cámaras de videovigilancia del 123 identificó en esa parte de la ciudad a un individuo que aparentemente vendía teléfonos celulares de última generación engañando a los transeúntes.

“Estamos comprometidos con la lucha contra el hurto por engaño y el robo de celulares. En este sentido, es crucial contar con la colaboración de toda la ciudadanía. Por ello, queremos advertirles sobre la importancia de no caer en ofertas fraudulentas y de adquirir sus dispositivos móviles únicamente en establecimientos autorizados, donde se les pueda brindar una garantía completa y donde los compradores puedan realizar transacciones seguras”, anotó el subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, BG (r) Pablo Ruiz.

Con relación al caso detectado en la comuna 10-La Candelaria, las imágenes muestran al individuo ofreciendo un teléfono celular a una de sus víctimas, incluso permitiéndole manipularlo para persuadirlo de comprar el artículo. Una vez que la víctima decide adquirir el dispositivo, el presunto delincuente ejecuta rápidamente un cambio, entregándole al comprador un equipo diferente en la bolsa, recibiendo

el dinero y desapareciendo rápidamente. La Policía capturó al hombre a escasos metros del lugar.

“Este no es el único tipo de hurto por engaño, también se presentan casos a través de llamadas telefónicas, loterías falsas, fraudes en línea y fraudes de tarjetas de crédito. Es fundamental estar alerta para evitar convertirse en víctima de estos delincuentes”, agregó el subsecretario.

La Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, hace un llamado a todos los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de estafa y evitar que otras personas sigan cayendo en manos de los delincuentes.

NOTICIAS DE MEDELLIN

Fenalco Antioquia pide respeto y rechaza la violencia a la Corte Suprema de Justicia

Luego de que se conociera la noticia de que la Corte Suprema de Justicia no eligió ninguna de las opciones de la terna definida para reemplazar al Fiscal General de la Nacional, se presentaron diferentes altercados en los alrededores del recinto por parte de manifestantes en Bogotá, quienes pretendían con violencia hacer presión a los magistrados para que se tomara una decisión.

“Desde Fenalco Antioquia rechazamos todo tipo de violencia, máxime cuando se quiere pasar sobre la institucionalidad. Es fundamental que se respete a la Corte Suprema de Justicia, por lo que pedimos a la sociedad, entidades gubernamentales y gremios del país rodear a los magistrados y exigirle al gobierno respeto ante sus decisiones, más no incentivar comportamientos que atenten contra las leyes del país”, indica María José Bernal Gaviria, Directora Ejecutiva del Gremio.

Lo que se vivió ayer en el país es muy preocupante. El presidente Gustavo Petro, quien promovió las marchas, debe ser garante de la seguridad de los magistrados y del respeto a la institucionalidad. Exigimos desde el Gremio que se respeten los derechos para no poner en riesgo la constitucionalidad del país.

NOTICIAS3 horas ago

NOTICIAS3 horas agoAsí es como las reservas de vuelo son usadas para estafar a los latinos y viajar a España

FÚTBOL2 horas ago

FÚTBOL2 horas agoCuáles son los 8 clasificados de La Liga Colombiana 2024, sin equipos antioqueños por primera vez en 21 años

FÚTBOL32 min ago

FÚTBOL32 min agoLiga Colombiana y Copa Colombia: Definidos grupos para cuadrangulares y fase III

NOTICIAS3 horas ago

NOTICIAS3 horas ago¿Cuánto cuesta ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 desde Colombia?

NOTICIAS3 horas ago

NOTICIAS3 horas agoInfluencer Yeferson Cossio fue sancionado por la SIC

NOTICIAS2 horas ago

NOTICIAS2 horas agoCómo funcionará el nuevo esquema para la expedición de pasaportes en el país

FÚTBOL2 horas ago

FÚTBOL2 horas agoQué necesitan los equipos para ganar la liga española, llegar a Europa o salvarse del descenso

NOTICIAS2 horas ago

NOTICIAS2 horas agoPor conducir alcoholizada y llevar cocaína entre sus pantalones, colombiana fue detenida en España